文字の「壁」

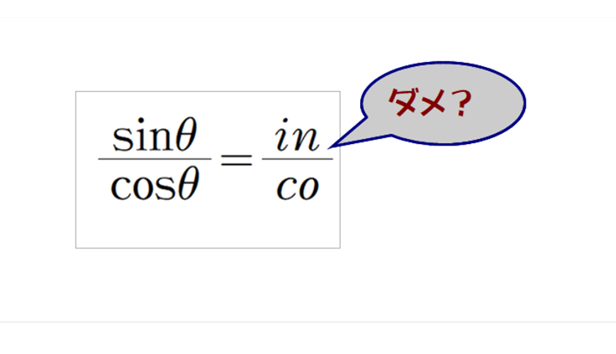

■ 先日,twittter上で次のような質問を発見しました.はじめは題意が?でしたが,そのうち目が醒めました.もしかすれば数学を十分理解している方が,”その上”でツイートしたかも知れません.

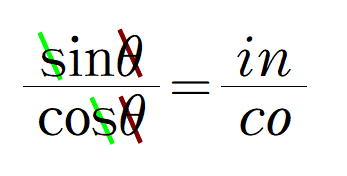

■ 以前も取りあげました文字です.数学における「文字」指導は,何十年も前から指摘されてきた課題ですが,広域的に改善された・効果的な指導方法が確立したといった話は耳にしておりません.何とかしようではありませんか.紹介したtwitter問題の背景です(斜線は約分操作).

■ 今回のような問題提起をしたヒトの存在は貴重です.数学指導者の「不備」や「無頓着さ」を指摘していると考えられ,嘆きとボヤキで一蹴してはなりません.

子どもの心理 ⇒ なるほど と思います

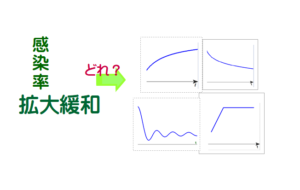

■ なぜ 7a+2b=9ab とするのか

学習者(中1生)のおそらく1割以上が,この種の進め方をします(それもしたり・しなかったりで).対策の前に,まず,間違いビトの「ココロ」を探ってみましょう.

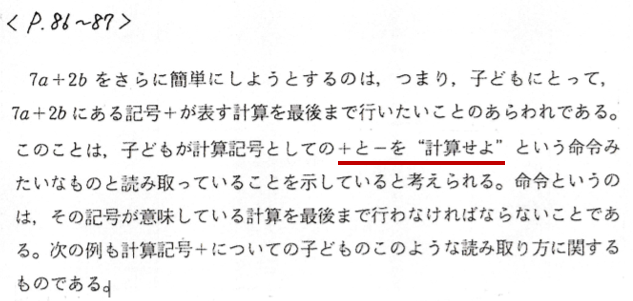

杜威(と・い)前秋田大学教授は,著書「文字式の学習に関する研究」の中で次のような例を紹介をしております.

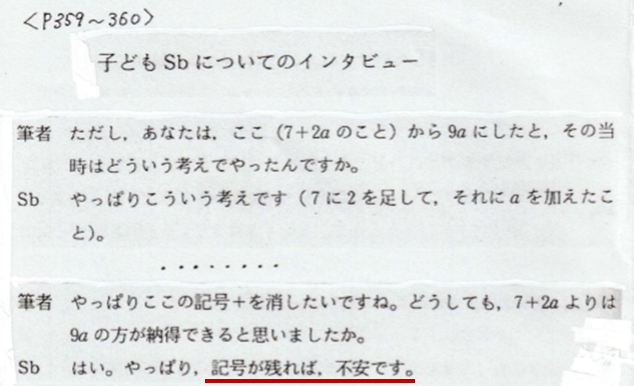

■ 記号+が「命令」している

■ +記号が残ると不安

また,杜威氏は,学習者個別にインタビューも実施しています.以下はそのやりとりの様子.

■ 基本の基

文字指導は数学教育の「永遠の課題」の一つでしょう.対応策にも頭を悩ましますが,”学習者のココロを探る”・・・これが基本の基になります.+が命令に見える!だそうです.さて,どうしましょうか.

参考 ⇒ blog 文字でつまずかせない

関数記号f(x)導入時の説明は十分ですか

■ 思い当たる節

関数記号f(x) 導入時の説明不足 があったのでは?と推測します.

中1・・・ a×b を ab と書く

高1・・・ y が x の関数であるとき,y=f(x) ,y=g(x) などと表す

と習います.この際,特に高校では

f(x) : x にy を対応させる機能

中1で習った a×b とは異なる

すなわち, f・(x) ではない

これらを明確にしておく必要があります.

⇒ 記号fは,関数記号であって「機能」を表し,代数としての文字ではない

sinθ は s・i・n・θ ではないワケ

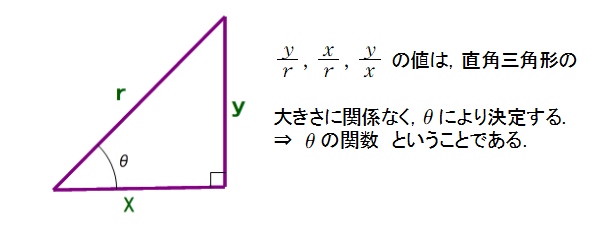

■ θの関数 ⇒ 関数記号を使うべし

つまり,f(θ)=y/r , g(θ)=x/r , h(θ)=y/x などと置くことができます.

ただ,ここで,f , g , h は関数記号として,あちこちで既に使用されています.

そこで,f として,固有の記号 sin を用いることとしました.

そのままですと,sin(θ)ですが,表記が長くなるためカッコをとって,sinθ としました(この部分は推測).

以下同様に,cosθ , tanθ も定義されたのです.

このように,sinθは関数記号を用いた値を示しており,かけ算 s・i・n・θ ではないのです.

■ 基本知識の伝授

アクティブラーニングが声高に叫ばれている今日,「知識」軽視の風潮を感じます.

知識獲得とアクティブラーニングを二項対立させてはいけません.

関数記号など,基礎の基礎となる知識伝授にためらう必要は全くありません.むしろ,伝授しないことは指導者の「怠慢」にもなりますね.

<補足>

■ 杜威前教授の子どもへのインタビュー調査についてですが,この実施自体が大変な苦労を要する取り組みになります.仮に,研究者が調査を申し込みしても,学校や保護者の承諾を得るのは,まず「不可」かと.つまり,本人・学校・保護者との信頼関係があってこそ実現した調査であったろうと推察いたします.貴重な結果ですので,大いに活用いたしましょう.

■ 次回テーマは,新学期のはじめということで,数学から一旦離れて,授業実施上の留意点を申し述べます.各論1点に絞る予定です.

■ にほんブログ村のバナーをclickしていだだければ幸いです(最初:左,次:右).